Navigation auf uzh.ch

Navigation auf uzh.ch

Von Antonius Liedhegener

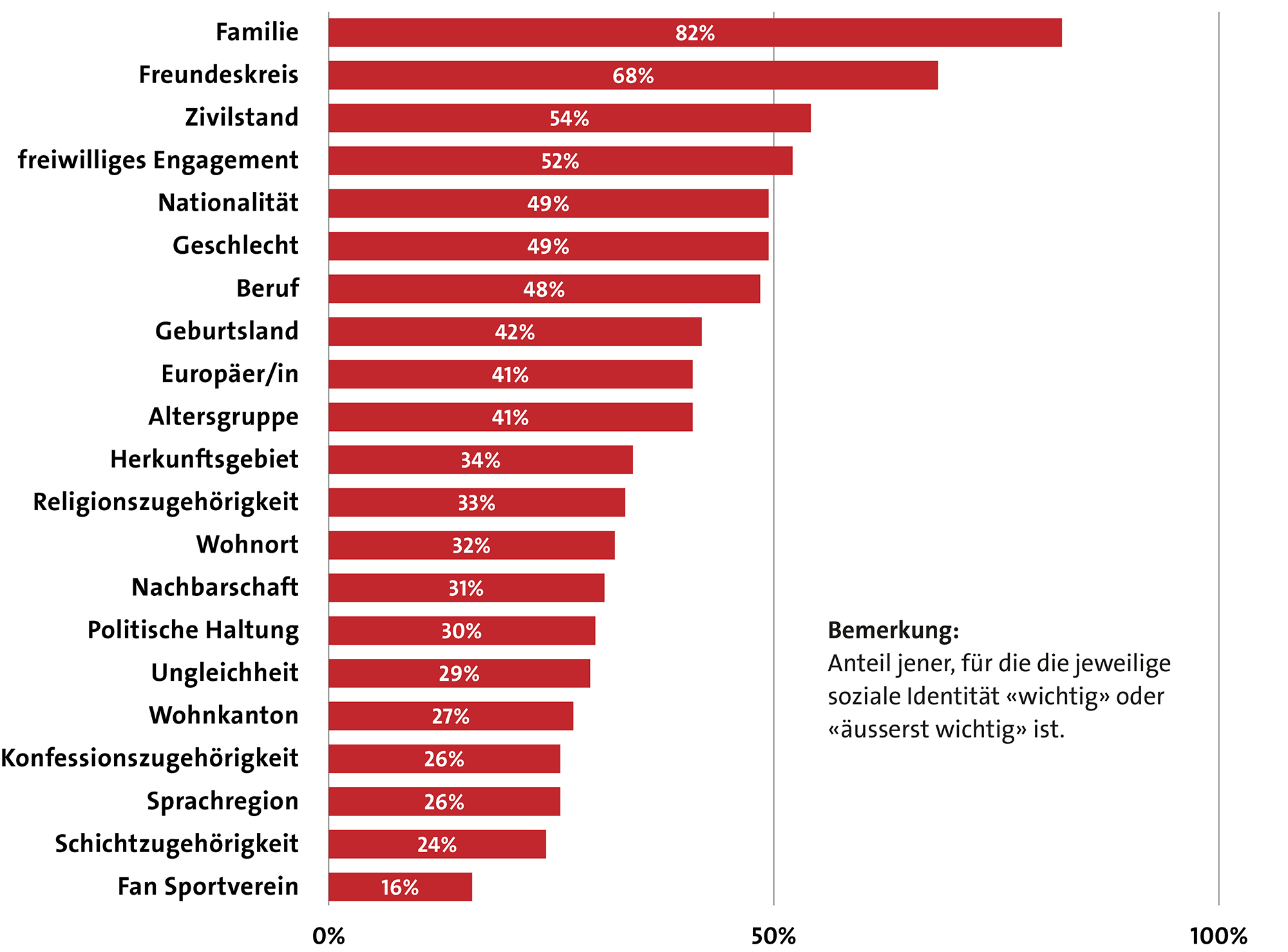

Die stetige Abnahme der Mitgliederzahlen der Landeskirchen in der Schweiz und Deutschland legt die Vermutung nahe, dass Religion in unseren Breitengraden keine grosse Rolle mehr spielt – schon gar nicht als identitätsstiftende Grösse. Die Ergebnisse einer Untersuchung zum zivilgesellschaftlichen Potential religiöser Identitäten («KONID-Projekt») zeichnet nun aber ein anderes Bild: Gemäss einer repräsentativen Bevölkerungsumfrage ist Religion auch in Deutschland und der Schweiz für soziale Identitäten ein prägender und strukturierender Faktor. Nicht wenige Menschen definieren sich sehr stark über ihre religiös-weltanschauliche Zugehörigkeit. Das gilt vor allem für Mitglieder von Freikirchen und für Muslim:innen. In den beiden volks- bzw. landeskirchlichen Traditionen des Christentums spielt die Identifikation mit Religion hingegen erwartungsgemäss oft eine geringere Rolle. In aller Regel ist Religion nicht die wichtigste soziale Identität, sondern rangiert klar hinter der Familienzugehörigkeit und der Zugehörigkeit zum Freundes- und Bekanntenkreis (siehe Grafik).

Eine starke Identifikation mit Religion hat unterschiedliche gesellschaftliche Effekte: Religion trennt – und verbindet zugleich. Religionszugehörigkeit ist einerseits Anlass von Diskriminierungen und dient vielen dazu, Distanz herzustellen und andere auszugrenzen. Anderseits steigern Religionszugehörigkeit und Religiosität das ehrenamtliche Engagement und fördern den Kontakt zwischen Menschen, die sich sonst im Alltag nicht begegnen würden.

Im Zusammenhang mit religiöser Identität wird in den Medien und der Öffentlichkeit häufig über radikale Gruppen diskutiert. Tatsächlich stellen Prozesse politischer Radikalisierung eine beachtliche Gefährdung für freiheitlich-demokratische Gesellschaften dar, auch wenn sie nur sehr kleine Bevölkerungskreise betreffen (was immer wieder betont werden muss). Die verheerenden dschihadistischen Anschläge von New York (2001), Madrid (2004), London (2005) oder Berlin (2016), aber auch die Gräueltaten des sogenannten Islamischen Staates haben sich tief in das kollektive Gedächtnis eingeprägt. Trotz der Vielzahl theoretischer Erklärungsansätze für Radikalisierung bestehen noch beachtliche Lücken in der Forschung zum Zusammenhang von Religion und politischer Gewalt. Es gibt Grund zur Annahme, dass Radikalisierungsprozesse nicht primär das Ergebnis individueller Biografien sind, sondern wesentlich von Netzwerken und der Einbindung in Gruppen Gleichgesinnter abhängen. In dem seit 2022 laufenden Projekt «Radicals and Preachers. Social Networks and Identity Formation as Pull Factors of Jihadist Radicalisation in Austria, Germany, and Switzerland (RPSI)» wird Radikalisierung deshalb als ein relationales Geschehen beschrieben und untersucht. Das Forschungsteam stützt sich bei seiner Arbeit auf eine Datenbank mit zahlreichen Fällen dschihadistischer Straftäter aus Deutschland, Österreich und der Schweiz und versucht Veränderungen in Beziehungsnetzwerken und sozialen Identitäten zu erklären. Die Ergebnisse sollen helfen, bestehende Programme zur Prävention und Bekämpfung von religiösem Extremismus und politischer Gewalt anzupassen und gegebenenfalls neue zu entwickeln.

Zu Beginn der Corona-Pandemie wurde in den Medien und in öffentlichen Verlautbarungen immer wieder der gesellschaftliche Zusammenhalt in der Schweiz betont, gelobt und eingefordert. Die Entwicklung geht seither aber eher in die gegenteilige Richtung: Europaweit lässt sich ein Trend zur stärkeren Polarisierung erkennen, der auch vor der Schweiz nicht Halt gemacht hat. Die Serie der aktuellen Krisen – Corona-Pandemie, Ukrainekrieg, Energiemangel und der stärker ins Bewusstsein getretene Klimawandel – hat Bruchlinien der Schweizer Gesellschaft sichtbar gemacht. Es scheint, dass sich heute die gesellschaftliche Gruppe, die nach «Heimat» und «100% Wir» ruft, und jene, die sich «Gleichstellung» auf die Fahne geschrieben hat und sich fürs «Gendern» einsetzt, unversöhnlicher denn je gegenüberstehen. Die Sorge vor einer Überdehnung bzw. vor dem Verlust des nötigen gesellschaftlichen Zusammenhalts ist gross.

Wie akut diese Gefahr tatsächlich ist, lässt sich aber schlecht beurteilen, zumal die Entwicklungen empirisch schwer zu fassen sind. In einem neuen Luzerner Forschungsprojekt des Zentrums für Religion, Wirtschaft und Politik sollen nun tragfähige wissenschaftliche Definitionen, Konzepte und Operationalisierungen erarbeitet werden, die länder- oder regionsbezogene Studien ermöglichen und helfen, die gegenwärtigen Veränderungen und Herausforderungen besser einzuordnen. Gemeinsam können die empirische Religionsforschung und die politische Kulturforschung im besten Fall fundierte Antworten auf die Kernfragen des gesellschaftlichen Zusammenhalts liefern und so zu verantwortungsvollem Handeln anleiten.

Prof. Dr. Antonius Liedhegener ist Professor für Politik und Religion an der Universität Luzern und Vorsitzender der Studiengangleitung des ZRWP.